Preface

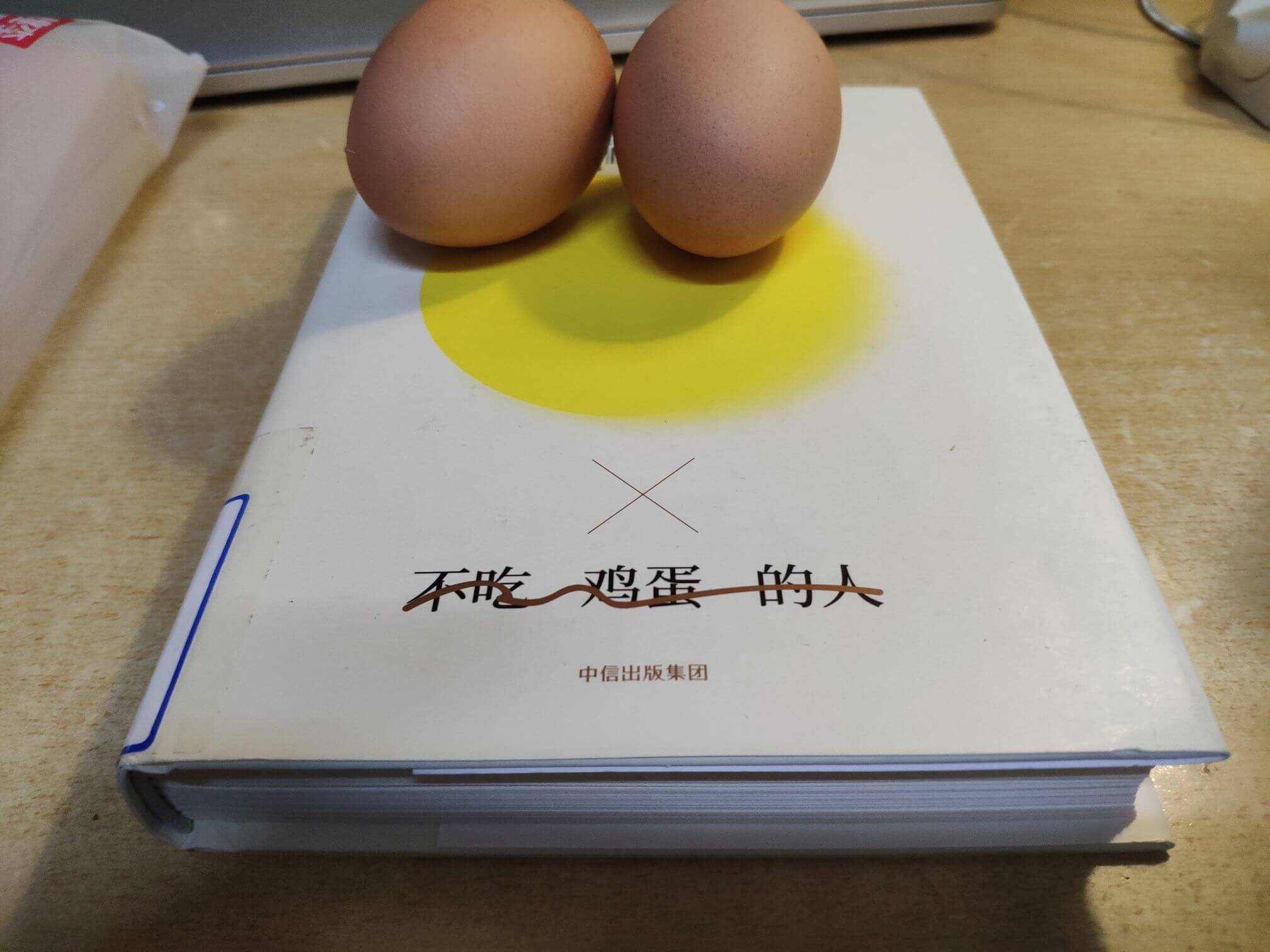

最近读了《不吃鸡蛋的人》。

四月初在图书馆借的,因为自己还挺喜欢吃鸡蛋的。读下来发现还写得挺好的。作者钱佳楠是一个八零后。

我看文学类书籍大多时候都是看比较厉害的的作家(他们大多数年纪都比较大或者已经作古了),这样踩坑的几率会小很多,毕竟有的书质量是比较糟糕的。另外,在读的不错的书中,提到的作家或者书籍名我也会记录下来,这些也是我阅读的素材。

但是其实年轻人里面也会有不错的作品, 但是这类作品一般说来我是很难看到的。

念高中的时候,想着自己上了大学可以读很多书。但大学期间我并没有读太多的书,读了一些书,也没有做什么记录。还有五十天就要毕业了,用这些闲暇时光,读读书也很棒。不少时候会迷茫、焦虑, 也希望通过读书自救。

世界的一部分悲哀是:在真正能读懂书的年纪,很多人已经不读书了。

- 那时他们终于柳暗花明,抬眼看到“上海火车站”五个红色的大字,他告诉周允,他母亲后来跟他说, 这个世界本来就有吃鸡蛋的人和不吃鸡蛋的人,吃不吃都没什么大不了,只是你不要喜欢吃但强忍着不吃,或者明明不喜欢吃而强迫自己吃,就可以了。

谈恋爱,在周允看来无非就是浪费时间的事情。周允告诉过叔昂,不要烦我,我不想浪费时间。 叔昂对周允说,时间一定会枉费,因为时间如流水,靠双手注定抓不住。

她告诉他,现在这个阶段要好好念书,考个好大学才是真的,其他都是假的。

他说,我跟你不一样,我不需要用读书来改变命运。我读书没这么功利。

周允说,既然你知道和我们不一样,那就别烦我了。我的家人还要靠我读书来拯救他们。 叔昂却告诉她,读书只能拯救你自己,拯救不了其他人,如果你勉强读书,连你自己都拯救不了

- 吵架也是很多夫妻的相处之道,如果他们既没有爱,也没有架可吵,那才是真的悲哀。

叔昂是远远称不上好看的,单眼皮,眼睛小,眉毛是浓的,鼻子算是挺的吧,可是鼻头不够丰满,笑起来不露齿,但嘴巴喜欢歪向一边, 她画着他,时不时抬头看他,他也看着她,认真而庄重。她觉得他的看中应该有类似爱的东西在,因为他看得她浑身不自在,看得她意欲无限地靠近他,可她不确定,只好管住自己,将这份情愫暗暗揣在心底。 她用唇彩的小刷子在纸上涂鸦,抿着嘴。她没有画成夸张的漫画,而是画成了类似版画的简笔肖像,勾勒出五官的轮廓,拼起宗倒真的有几分传神,可就是不伦不类的果冻红,亮晶晶、甜腻膩的,画完后她笑着说“好难看”,叔昂说“拿来我看”,她就把本子从桌上滑过去,他接住,瞅他很满意,也不问她,一把撕下这一页纸,说是送给他了,他会好生收藏的。他还说她可以考虑往画画方面发展,虽然他没学过,可听别人说过,画画的技巧虽然重要,但更重要的是灵气,他说“我觉得你有’。

他不知道,她平时真的有画画,可能是她除了学业之外唯一的爱好,中学时每一份美术作业她都是竭尽全力在做的,像是找到一个借口,可以花上四五个小时使其臻于完美,结果每次都接近满分,被课代表贴到教室的墙报上,引起很多人的赞叹,虽然她从未正儿八经学过。

高三那年,周允被母亲千盼万盼的名校华光提前录取,总算对她有了交代。 叔昂对周允说过,他觉得名校没意思,撺掇学生考名校只不过是高中的阴谋,学生成为高中攫取名利的工具,他说他才不要沦为工具呢。 可周允还是一再对他说,不管你怎么想,进个好学校总不会吃亏,去了好学校再做自己喜欢的也无妨。

周允恨这些说三道四的人,他们为什么偏要说这些话?倘使有一天小青青的爱逐渐变异为恨,都是因为她听了这些话,而这些说三道四的人却无须担责。

周允想过逃跑,尤其看着中学每一天都在鼓励新一拨年轻的学生要规划好三年的高中生涯,学业成绩和课外活动一样都不能落下,告诉学生上常春藤不是梦,甚至在高二的时候就请世界五百强的高管来为学生做职业规划的讲座,告诉他们如何才能保证名校毕业后去到五百强或咨询公司上班,她透不过气来,她想跑。

她只有在午休时分才能走出校园。一跨出校门,她就有种终于冲破牢笼的感觉,看到了高高在上的蓝天和白云,看到了近旁趴着晒太阳的阿黑和阿黄,她艳羡它们,可它们似乎并不领情,仰头勉强地瞥她一眼,明白不是什么威胁,又闭上眼睛,让眼睛上层叠的皮毛耷拉下来。她最多是到附近的街心花园走走,那里有新建的健身步道,一半在阳光下,一半在阴影里,中午没什么人,只有零星的麻雀偶尔会飞到她的身前,也不喧闹,片刻的宁静对她而言是重要的,可只能走两圈,不然要误了工时、她的学校进出校门都是要打卡的。

试过逃跑,在一个周二的清晨,周二周允全天没有课,可还要按时上班。那一天,周允把身份证塞进皮夹,带着皮夹里仅有的五百块钱乘上公交车,去往上海火车站。周允没有找到高中时叔昂带她走的小路,或许是火车站翻新过,道路拓宽过,周围盖起了很多高楼和星级酒店,她很快就看到上海火车站”五个红色的大字,看到拖着大包小包的迷惘的人群,操着各自的乡音,拖家带口,他们怀揣着各自的梦想,来到这里,望一眼“上海火车站”,知道终于到上海了。偶尔有几句话飘进她的耳朵,一个鼓励另一个要有信心,说这里是大城市,成功的机会多的是。

一夜之间,所有中国人都罹患了“成功癌”。

- “周允,我收到你寄来的邀请函了。”有一天,秦教授打给她, “我想一定有很多人祝贺过你,那我就不祝贺了。我只是想说,从华光出来的成功人士已经够多了,多你一个不多,少你一个也不少,但画画有灵性的人,是不多的。所以,你要成功,还是要继续画出有灵性的画来,你自己选择。“

可她仍旧受不了学校的氛围,即便她跟学生的升学压力隔着一层,但那种氛围还是裹挟着她,掐着她的咽喉,捂着她的口鼻——他们不用学生考华光,而是要学生申请海外的名校,最好能申请上常春藤,这样明年招生就容易了,他们说。

没什么意思,她想说。可学校里没有能听懂她话的人。他们说,他们这么年轻就可以有了这么高的起点,不是很好吗?即便现在只申请到前五十位的美国大学,读研究生申请常春藤的机会也比国内的大学毕业生高多了。

学校的庙果然太小,他们都只能看到人生的前四分之,对于人生的前四分之一而言,常春藤是完美的终点。可是他们没看到,人生长着呢!

她很偶然地介入过一次和家长的谈话,因为这个调皮的孩子在她的雅思课上用iPad打游戏,被她没收了。这是个很多老师眼中的问题男孩,有家里父母的原因,父母亲是温州人,为了在广州做生意,生下他后无暇照顾,把他寄放在幼儿园老师家长达十五年,再接回来,父母与孩子之间自然隔着十多年的空白。

这位父亲来了,西装笔挺,显示出很为儿子着急的样子,他说,我的儿子小时候很好的,他的幼儿园老师打电话告诉过我,他读小学时语数外都是九十几分! 她有时候在想,到了七老八十岁再逢人便提起自己常春藤的出身,就好比他父亲说的“我儿子小学成绩很好’那么可笑。

然而他们不懂,他们和她的母亲一样,把进名校看成是给人生买保险。

其实那些名校也是一样,他们也在买保险。每年的“丰收季’,学校都弥漫着一种诡异的狂欢气氛,不是大鸣大放的狂欢,学校的教学秩序有条不紊,可是她觉得每个人的表情都有些古怪,飘浮在空中的兴奋,像嗑过药的人,每个人,老师和学生,好像他们昨晚秘密赴过某个地下组织的盛宴,不告诉她。

她的同事们一直忙着总结被名校录取的规律:学业成绩和语言成绩都完美无缺,坚持数年且有的放矢的课外活动,不是每个最优秀的学生都能人读名校,但最终拿到录取名额的一定是最优秀的学生,一定是那些完美无缺的学生。她察觉到这里有一丝逻辑的颠倒,这些高校需要这些学生首先证明他们已经获得了成功,才给他们发放通行证,那么,这些高校的教育理念体现在哪里?教育不该是有教无类吗?如果他已经成功了,他接下来继续取得成功,与学校教育有何于系?

她想不明白,这些年令她迷惘的事情太多。作为老师的们何尝是希望中学入学的时候就只录取最优秀的学生,他们只是不能直说罢了,他们要的就是能自证未来可以被名校录取的学生。那么,老师的存在有何意义?她只能想是为了钱。

他说开地铁其实很压抑的,在黑黢黢的轨道里穿梭,看不到风景。他开的是一号线,幸好这条线路的两端都在路面之上,每次向南开到锦江乐园或向北开到汶水路都是他最欣慰的时刻,好像熬过了漫长的黑夜,终于迎来了清晨的第一缕光亮。

你不知道,从地下钻出来的那个瞬间是每天最美好的一刻。他说,阿允,你真该看一看,那一刻简直在验证生命存在的意义。她能在他的眼睛里看到清晨的第一缕光亮。

幸好有雨,她可以尽情叫出来,不用担心隔壁住着他的外婆。他们都不是第一次,他们心照不宣,都没有过问对方第一次给了谁。虽然这不是他们的第一次,但确实是他们第一次在这个过程中不感到寂寞。她卸了妆,她知道她的脸庞摸起来不再光洁,她也不再完美,但她不羞愧,她知道他不会因此就不爱她。 她也终于明白这件事不是龌龊的,而是美好的,甚至富有圣洁的意味。她从脚心开始一点一点触摸他的身体,腿,腿腹,膝盖,阳具,她的手久久握住他的阳具,像握住一艘游轮的操纵杆,她握着,知道现在这根操纵杆属于自己,不禁低头亲吻了它,而后她抚摩他的腹部,平日的他看起来并没有特别的瘦,但是一旦躺下,腹部仍是平坦的,依稀可以摸出肋骨的形状来,她把食指按进他的肚脐里,按入他的前生,她摸他的胸膛,属于男人的结实的胸膛,他的喉结,突起的,像个浮标,他的络腮胡子,她禁不住说了句,哼,我最讨厌男人留胡子。

他一听就疯狂地吻她,偏要用胡子蹭她的脸,蹭她的胸,毛扎扎的,但不至于引起疼痛,她梳理着他的络腮胡子,说,你的胡子我不讨厌。

他抚摩她,他的手好大,一双长大了的男人的手,令人想起棒球接球手的手套,一下子就包笼住她的乳房,他轻柔地,像在追踪刚诞下不久的雏鸡,哎哟,终于抓到你了,雏鸡有一点细微的恐惧,抖着羽毛微微颤动。他也一点一点抚遍她的全身,伴着湿润的吻。而她也终于知道她不再是一具活尸,而是一个活生生的人,她终于知道王子的吻足以唤醒睡美人。

正因为是他,她可以要他,她也可以要求他的爱,她可以光明正大,肆无忌惮,她可以说,吻我的耳朵,她也可以说,再来一次,我要。正因为是她,他也可以要她,他也可以要求她的爱,他也不必害臊,不必羞愧,他说,我要你帮我,用手,我要你在上面。

他们疯狂地缠绵,不像两个人那样干,而像两只在水里扑腾交欢的海豚,像两条在草丛里交缠着站立起来的狂蟒,他们想要把十年的时光追回来。最后他们筋疲力尽,但他们不愿就这么轻易入睡,她说,她想看窗外的雨,她要他为她掀开窗帘。

他说,你不怕被人看到?

她不怕,她知道怕是抓不住爱的,所以她不怕。 他拉开窗帘,玻璃窗透着溶溶的光,化开来的光,摇晃着。她说,她向来在雨夜是睡不安稳的,因为她怕,没来由的怕,在她的家她感到恐惧,黑夜给她准备的是蟾蜍、黑犬和被火烧的女人,她永远记得恐惧的感觉。

她说跟他在一起她不怕。

他们紧紧相拥,一同望向窗外的雨夜,摇晃的城市,雨声喧哗,打在窗上,打在空调架上,打在地上,她说她从未觉得雨声这么动听,像一支渔光曲,她好像是住在海边摇橹的船家。

他说,他们此刻就住在海边。

她确实住在海边,她感到下体温暖而湿润,她对他说,她还想要。

- 我妈说,你别怪你爸,最起码你爸是在很用心地输钱。